Anochece. Estoy sentado en mi pieza frente a la pantalla con vista hacia la calle. Me detengo. Escribo. Cambio de canción para tratar de atrasar lo inevitable. Imposible. El libro me observa; me levanto y lo dejo a mi lado. La gente que pasa mira hacia la casa o creo que lo hace, trato de inventarme una cara de preocupación como si estuviera haciendo algo importante. No sé cuál será la cara que los demás ven. Algo es claro: no es la que yo pienso. De todas formas, no importa; siempre son los otros los que nos crean un rostro.

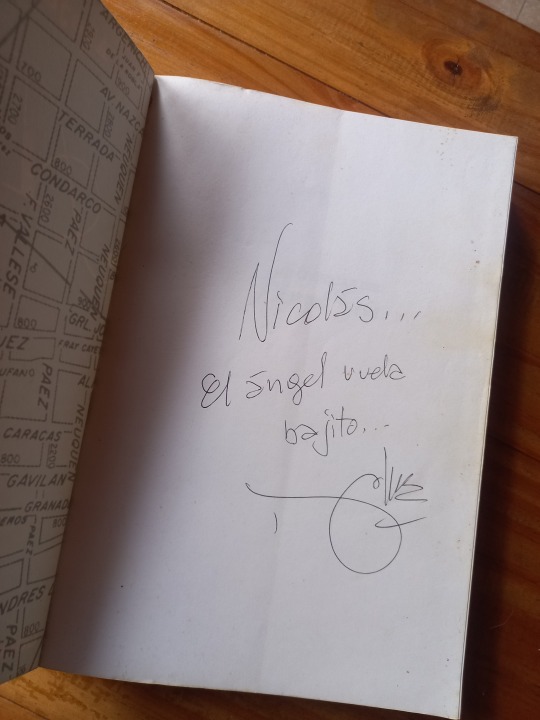

Alejandro Dolina me escribió Nicolás, el ángel vuela bajito cuando hice fila en el show que dio en el Cine Gran Libertad con la «Venganza será terrible». Estaba tan nervioso que no sé qué contesté a algo que él me dijo, tampoco recuerdo qué me dijo, pero sí recuerdo su cara frente a la mía: yo inventé la de él, él tuvo que inventar la mía. La frase con birome negra, a veces, ayuda como mantra.

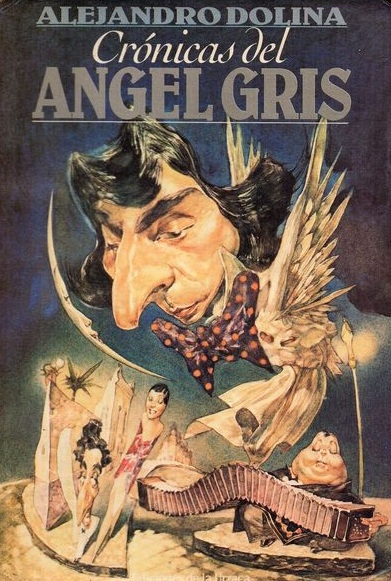

Lector usted se preguntará: ¿qué tiene que ver las preocupaciones estéticas de mi rostro frente a otros, del rostro de los demás frente a mis ojos y el Ángel Gris? Yo también me pregunto lo mismo. Bajo el volumen de la música. Veo la portada del libro. Hojeo. Pienso. Trato de unir los conceptos. Afuera el asfalto resplandece, me ciega, trata de poner blanco sobre negro: bajo esas líneas de concreto, aún reside la tierra que me crió.

Tardes innumerables de sol y juegos: las gomas de tractores apiladas eran escondite perfecto, la laguna llena de mosquitos era un camping con olor a salchichas baratas, el descampado fue fútbol, fue rugby, incluso cancha de golf y básquet. ¿Qué más se le puede pedir a un lugar? La infancia es un estado de las cosas. Sólo se vive inconscientemente: la única alegría verdadera. Y una vez de grandes queremos recuperar todo aquello; los momentos donde no sabíamos ni que existíamos y sin embargo todo estaba allí, dado; la noche perfecta, la siesta misteriosa, los árboles-casas, las bicicletas, las caminatas.

Leer Crónicas del Ángel Gris supuso la posibilidad de conectar con lo imposible: el estado anímico de la niñez. Recuperar ese tiempo a través de la ficción, que lo literario ayude a expandir el territorio y los sentimientos: volver a ver el patio de la casa en toda la cuadra del barrio.

Cabe aclarar que, cuando el libro llegó a mis manos, no sabía de qué trataba, ni quien era Dolina. Ni siquiera intuía hacia donde me transportaría. Poco a poco, como todo buen libro, me fue atrapando. Por lo general, la infancia vuelve en fragmentos, y muchos de esos recuerdos habían quedado totalmente enterrados: por la vergüenza de la adolescencia, por el apuro de la madurez, por vaya a saber cuántas cosas. En consecuencia, siempre es difícil volver a los lugares felices, básicamente porque ya no existen. No voy a decir nada novedoso, pero la felicidad puede resumirse como un estado que, cuando ocurre, no lo sabemos.

Es así que Flores se convierte en cualquier barrio del que fuimos parte y vivimos con intensa diversión. Ese Ángel que vuelva bajito es quizás la memoria que siempre está cerca, que acompaña, que guía, que a veces nos recuerda lo frágiles y fugaces que somos. Él Ángel también es toda lo probable que puede ocurrir en un barrio, en una cuadra, con sus personas-personajes; todo lo que puede desligarse de una cualidad hiperrealista, mezclarse con la ficción y dar a conocer una alternativa: allí donde hubo una caída inventar una magia, inmortalizar una risa, bordar los caminos nuevamente.

En el libro encontramos historias que se mezclan con leyendas que se mezclan con mitos que se mezclan con anécdotas que se mezclan con rumores: lo incierto, lo dudoso, lo remoto y la sensación de que uno ha llegado tarde a todos los lugares y a todos los eventos unen a los cuentos entre sí.

Si bien Dolina no retrata la infancia de nadie ni el libro tiene una intensión hacia ese lado, sí habla de un tiempo perdido y ¿Qué es la infancia sino un lugar perdido y tardío?: se quiere volver al lugar cuando la función terminó. Y no queda nada ni nadie, incluso aun cuando las calles todavía llevan el mismo nombre, los vecinos los mismos apellidos, los descampados deshabitados y la pelota rebota sobre el mismo suelo.

Crecimos. Podemos volver a través del poder de la escritura y la palabra. Cuando leí a Dolina fue el mayor impulso que tuve para volver a escribir. Había escrito un par de poemas regulares y algunas cuantas canciones malas. Los Hombres Sensibles, los Narradores de Historias, la Sociedad de los Trabajos Difíciles, los Reveladores de Secretos, El Club de los Falsificadores y Los Amantes Desconocidos me llevaron al cuento y una noción muy importante: ver lo que me rodeaba y llevarlo al plano literario; que la calle San Antonio, que la casa con dirección 1875, que los perros, que los gatos, que mi familia, que los vecinos, que los árboles, que los ruidos, que todo tenía su potencial poético.

Claramente quise emular las Crónicas del Ángel Gris en Chajarí. Y claramente fue un proyecto frustrado, los cuentos fueron malísimos. Sin embargo, el deseo de escribir se alimentó de esos ejercicios y hoy algunos frutos humildes pueden dejarse ver con timidez.

Leí este libro hace diez años: tenía entre 19 y 20. Algo quedó impreso en mí para siempre: yo también era una ficción, que los lugares no eran totalmente dados sino que podía recrearlos y ofrecer ampliaciones, que mi rostro y el de los demás esculpen la variación del tiempo; que el barrio y la casa podían volver a ser lugares divertidos… como en la infancia.

Aporte Único:

$ 200

Aporte Único:

$ 350

Aporte Único:

$ 500